STORY 3:

風土と歴史

玉藻よし 讃岐の国は国柄か 見れども飽かぬ神柄か・・・

と万葉集で柿本人麻呂が歌っているように、讃岐は豊かな自然に恵まれた風光明媚なところであり、また、四国八十八ヶ所霊場を築いた弘法大師の生誕地であり、涅槃(ねはん:悟りを開くこと)の道場として知られ、日常的なお遍路さんへのお接待を通して、おだやかな気候風土と人柄を育んできました。

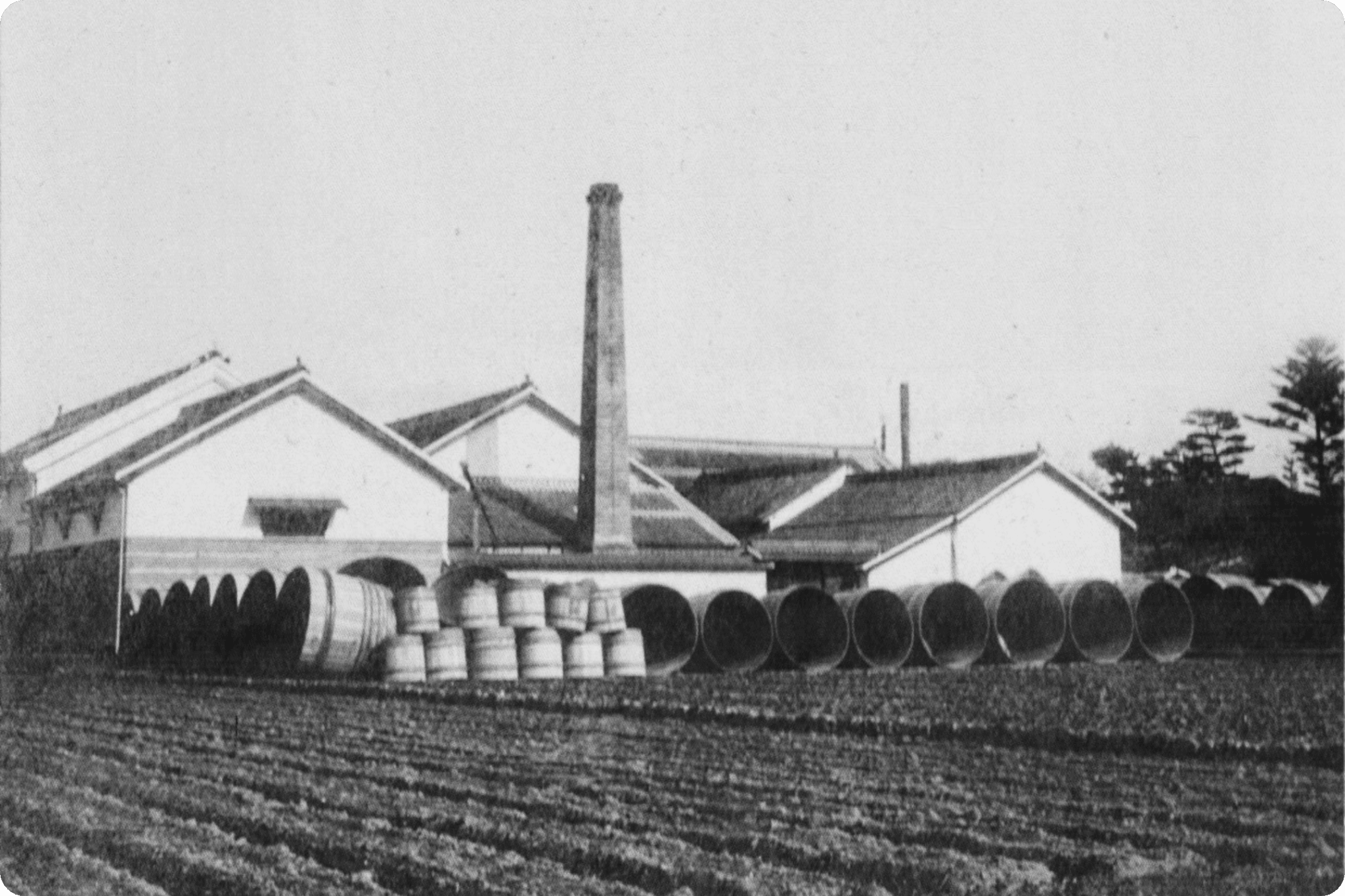

川鶴酒造は、その讃岐、観音寺の地で、1891年に酒造りを始めました。

当蔵の前身としては、創業者である川人清造が徳島県池田町で藍染業を営んでおりましたが、染物業においてもきれいな水が求められるため、その水を得るために現在の香川県観音寺市に移り住んでまいりました。

初代、川人清造がこの美しい水を使って清酒の製造を始めたのが1891年ですが、ある日、蔵の隣に流れる財田川に鶴が飛来した夢を見たことから「川鶴」という名前を考案し、以後130年以上が過ぎた現在でも当蔵の主な銘柄として造り続けております。

高度経済成長期の「酒は造れば造るだけ売れた時代」に、川鶴酒造は積極的に設備を拡大し、かつて全盛期には9600石にも上る出荷量を記録します。しかし日本酒全体の出荷量のピークを迎えた昭和40年代後半と時を同じくして、当蔵の出荷量も年々減少していくことになります。

2004年に6代目であり現蔵元の川人裕一郎が代表取締役に就任してから、普通酒を中心とした大きなタンクでの酒造りから、手作業と少量の仕込みによる「品質重視」の日本酒造りへと少しずつ移行し、徐々に全国の市場でも通用する日本酒へと認知され始めます。その後、県外での評判を知った地元香川のお客様にも再びご支持いただくことになります。